Autor: Annick Wangler, Fotografie: Fabian Fiechter

«Dank dem Patiententagebuch wusste ich, dass es mich gibt.»

Wer bin ich? Diese Frage stellte sich Eduard Weber, als er nach einem dreiwöchigen Aufenthalt auf der Intensivstation wieder zu sich kam. Im Interview erzählt er, warum ihm das Patiententagebuch aus seinen schwärzesten Stunden geholfen hat.

Man weiss nichts mehr. Das ist etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann. Ich kannte weder den Code für meine Wohnung noch für meine Kreditkarte. Ich habe dann angefangen, meine Schulausbildungen aufzuschreiben, um mein Hirn in Schwung zu bringen.

Da steht zum Beispiel: «Ich kenne den Patienten nicht und doch ist er mir so nah.» Da habe ich gemerkt, dass ich in guten Händen war. Ich las, welche Mühe sich die Pflegefachleute und Ärztinnen und Ärzte gegeben haben. Mit dem Patiententagebuch wurde eine Bande geknüpft und ich sehe, wie sehr meine Genesung gewünscht wurde. Wenn ich heute Besuch zu Hause bekomme, dann schauen wir immer wieder mal da rein. Es interessiert alle sehr.

Meine Genesung hätte viel länger gedauert und viele Fragen wären unbeantwortet geblieben. Wen hätte ich fragen können? Man weiss nicht, wer einen betreut hat. So hatte ich einen Anlaufpunkt und konnte den Faden aufnehmen: mit meiner Schwester, die für mich da war und mit meinem besten Freund. Beide dachten, ich würde sterben. Niemand hätte gedacht, dass ich es schaffe, mit dem Trinken aufzuhören. Doch ich vermisse den Alkohol nicht und es sind schon elf Monate vergangen.

Es ist toll, dass ich es immer wieder lesen kann. Die Intensivstation ist ein Ort voller Hoffnung mit einer hingebungsvollen Belegschaft. Ich möchte allen meinen herzlichsten Dank aussprechen und eine riesige Umarmung schicken. Auch dafür, wie sie sich um meine Schwester gekümmert haben, als ich nicht sprechen konnte. Ich bin mir bewusst, dass das Tagebuch zusätzlicher Aufwand ist, aber es lohnt sich.

Ein Fenster zur verpassten Zeit

Wenn der geliebte Mensch bewusstlos auf der Intensivstation liegt, ist das auch für die Angehörigen sehr belastend. Conrad Wesch, Fachleiter Pflege APN, und sein Team arbeiten darum mit dem Patiententagebuch. Es gibt Hoffnung auf eine Zeit nach der schweren Erkrankung.

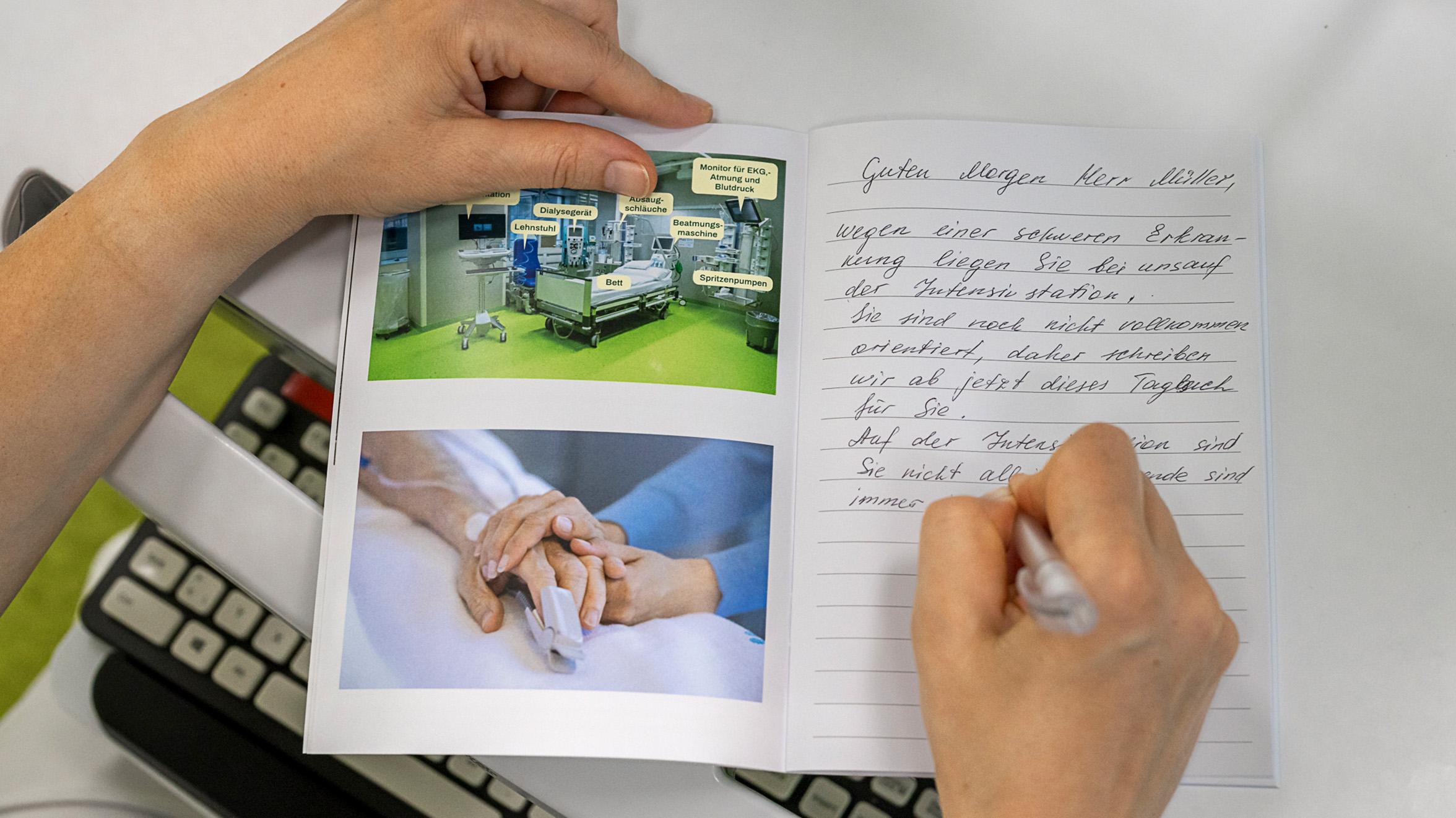

«Das ist super, viel intimer, kleiner, eben wie ein Tagebuch», freut sich Conrad Wesch. Der Fachleiter Pflege APN hält das frisch gedruckte Patiententagebuch in der Hand, das er mit der Angehörigen Ressourcengruppe der Intensivstation überarbeitet hat. Diese Gruppe aus Sekretärinnen, Pflegefachleuten, Seelsorgenden und Sozialarbeitenden hat das Patiententagebuch am USB ins Leben gerufen. Das war vor rund zehn Jahren.

Conrad Wesch steht am Bett eines Patienten, der vor sechs Tagen auf die Intensivstation gekommen ist. Leidet ein Patient mehr als drei Tage unter Bewusstseinsstörungen, wird besprochen, ob ein Patiententagebuch gestartet wird. Conrad Wesch beginnt oft mit einem einfachen Satz: «Ihre Familie kommt zu Besuch, sie ist sehr besorgt.» Die Idee ist, keine medizinischen Fakten festzuhalten, sondern Erlebtes oder Gefühle. «Das ist nicht für jede und jeden einfach.»

Worte, die Halt geben

«Hallihallo, da bin ich wieder», «heute haben Sie das erste Mal gelächelt», «Das Wetter ist nicht so toll» oder «Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Besserung». Dieser Patient hat viele Einträge. «Vor allem die Jungen machen das sehr gerne», freut sich Conrad Wesch. Vor allem, weil es wissenschaftlich erwiesen ist, dass das Patiententagebuch wirkt: Die Angehörigen haben weniger Ängste, dafür mehr Hoffnung und können etwas tun. «Auf und ab senkt sich dein Brustkorb, da liegst du regungslos, dein Leben am seidenen Faden», schreibt eine Angehörige eines aktuellen Patienten.

Das Tagebuch hilft aber auch den Patientinnen und Patienten: Sie haben nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation weniger posttraumatische Belastungsstörungen, weniger Angst und Depressionen. Sie können die Situation danach besser rekonstruieren. «Und sie merken, dass uns etwas an ihnen liegt und sie nicht einfach rumgelegen sind.» Conrad Wesch hat sich im Rahmen seines Studiums der Pflegewissenschaften mit dem Patiententagebuch befasst. Die Idee dazu kommt aus dem skandinavischen Raum.

Kommunizieren trotz Bewusstlosigkeit

«Bei uns gibt es keine Pflicht, was reinzuschreiben», betont Wesch, der seit 21 Jahren am USB arbeitet. «Manchmal hat es einfach nicht oberste Priorität.» Ein Eintrag pro Tag ist das Ziel. Ein Reminder erscheint täglich im System. «Es tut mir leid, wie es Ihnen geht», schreibe er manchmal. «Für mich als Pflegefachperson ist es auch eine Möglichkeit, mit einem bewusstlosen Menschen zu kommunizieren.», so Wesch. Manche möchten das auch nicht, weil ihnen so die Patientensituation zu nahekommt. Bleiben die Seiten leer, kümmert sich das Team der Angehörigengruppe darum. Ein Patient kam nach der Behandlung zurück und meinte, er habe das Patiententagebuch zwölfmal durchgelesen. «Das berührt mich schon sehr, im positiven Sinne.»